口腔内の細菌について

口腔内には500種類とも言われる種類の細菌が存在しています。

口腔常在菌叢を構成していて菌の分布領域に応じて優勢菌種はある程度知られています。たとえば、舌の表面にはStreptococcussalivariusなど、歯の表面にはStreptococcussanguisなどあまり病原性のない菌が多く生息しています。しかし、歯肉溝周辺から深部にはグラム陰性嫌気性桿菌などが多く見受けられることがあります。その中で歯周病を起こし、全身疾患に強く関連している菌は数種類です。

歯周病が進めば、このような細菌が非常に増え歯周ポケットや周辺の粘膜にバイオフィルムを形成し、時には歯周組織の毛細血管からその毒素とともに全身に入り込んでいきます。

毒素を出し病原性のある歯周病菌群

歯肉溝には数百億、数兆以上の病原性細菌が生息することがあり、数を増やそうとしています。

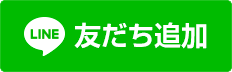

- トレポネーマデンティコーラ / Treponema.denticola

-

長くて細いグラム陰性嫌気性菌、スピロヘータ族の運動性の螺旋菌。重度の歯周病にはほぼ確実に増加して観測されます。亜種であるスピロヘータのいくつかの種は人の腸管や泌尿・生殖器表面からも見つかり、梅毒のような重篤な感染症の原因菌です。

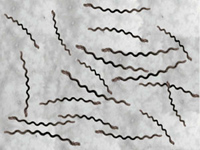

- アクチノバチルス

-

歯周病病巣中に高頻度で分離され、その原因菌とされるグラム陰性桿菌Actinobacillus actinomycetemcomitans(Aa)は細胞致死膨化毒素 Cytolethal Distending Toxin (CDT)を産生分泌します。

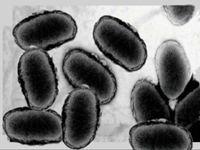

- ポルフィロモナス

-

黒色色素産生性バクテロイデス属に入り、これらは 偏性嫌気性、グラム陰性、非芽胞産生性、非運動性桿菌です。進行した成人性歯周炎の病巣から、また、広汎型若年性歯周炎の病巣からも分離されます。歯肉の炎症の程度と歯肉縁下プラークに占める本菌の 比率との間に相関関係があることも明かにされています。対照的に健康な人あるいはまだ歯周炎に罹患していない歯肉炎患者の歯肉縁下試料からはまず検出されません。

その他の歯周病菌群

-

Prevotellaintermedia

黒色色素産生性バクテロイデス属に入り、進行した歯周炎患者のポケットから、しばしば多数のP.gingivalisと一緒に分離され、単独に存在することは稀です。P.intermediaは歯肉炎患者および健康な歯周組織を持つヒトの半数以上に存在しています。

-

Bacteroidesforsythus

グラム陰性、非運動性、初期には球菌様を呈する嫌気性桿菌であるが、時間が経つと、通例、先のとがった両端と膨れた中心部を示すようになります。本菌は歯肉炎や健康部位、または疾患の軽快した部位に比べ、歯周組織破壊の激しい部位で高率に検出されます。

また、表在性や非活動性の病巣よりも、深在性で活動性の歯周病病巣でそれが顕著です。難治性歯周炎の指標として重要な菌種です。 -

Fusobacteriumnucleatum

Fusobacteriumnucleatum(F.n.)は、線状の長いグラム陰性嫌気性菌で、デンタルプラークなどでは大きな体積比率で存在しています。ヒトの口腔内に常在し、菌の両端が尖って中心部がやや太いことから紡錘菌とも言われます。F.n.は、歯周病原性菌の1つで、デンタルプラーク形成に中心的役割を担っていて、他の細菌と共凝集することによりバイオフィルムを形成します。

また、糖分解能がなく悪臭(口臭)の原因となる酪酸を産生します。

ブラッシングやうがいだけではきれいに除去できません

私たちは歯ブラシでブラッシングすることで防ごうとしていますが、歯ブラシの毛先が届かないところに細菌は存在するためブラッシングできれいには除去できていません。不可能です。うがい薬、オーラルリンス、マウスウォッシュ剤の併用もある程度は有効ですが、完全に歯周病を予防したり治癒できるほどの力はないと思われます。自分の歯を一生守るためには確実に歯周病菌をコントロールしていかないといけません。

口腔内から歯周病菌を

除菌するために

その他、危険因子である生活習慣を改善することで、歯周病と関連する全身疾患を予防できるのです。そのために一度口腔内から安全にそして確実に歯周病菌を除菌する必要があります。

高齢者や有病者で体力が低下している方の場合、口腔内に細菌が多いと誤嚥性肺炎のリスクも増えます。70歳以上の死亡原因の第一位は肺炎です。肺炎予防の為にも日頃から口腔内環境を良くして行かなくてはなりません。そのための方法が口腔内除菌です。